毎年秋に(初冬かな)秋田県横手市で発酵ワークショップを行っています。

強烈に面白いのが終わった後の反省会。現地語で繰り広げられる「世の中すべてを網羅したのではないか」とまで思わされるもの凄い話があるんです。

実はスマホに動画もあるんですが、何年も前に「アリジゴクって・・・」って話でめちゃくちゃ盛り上がりました。これでずっと気になっていたアリジゴク。

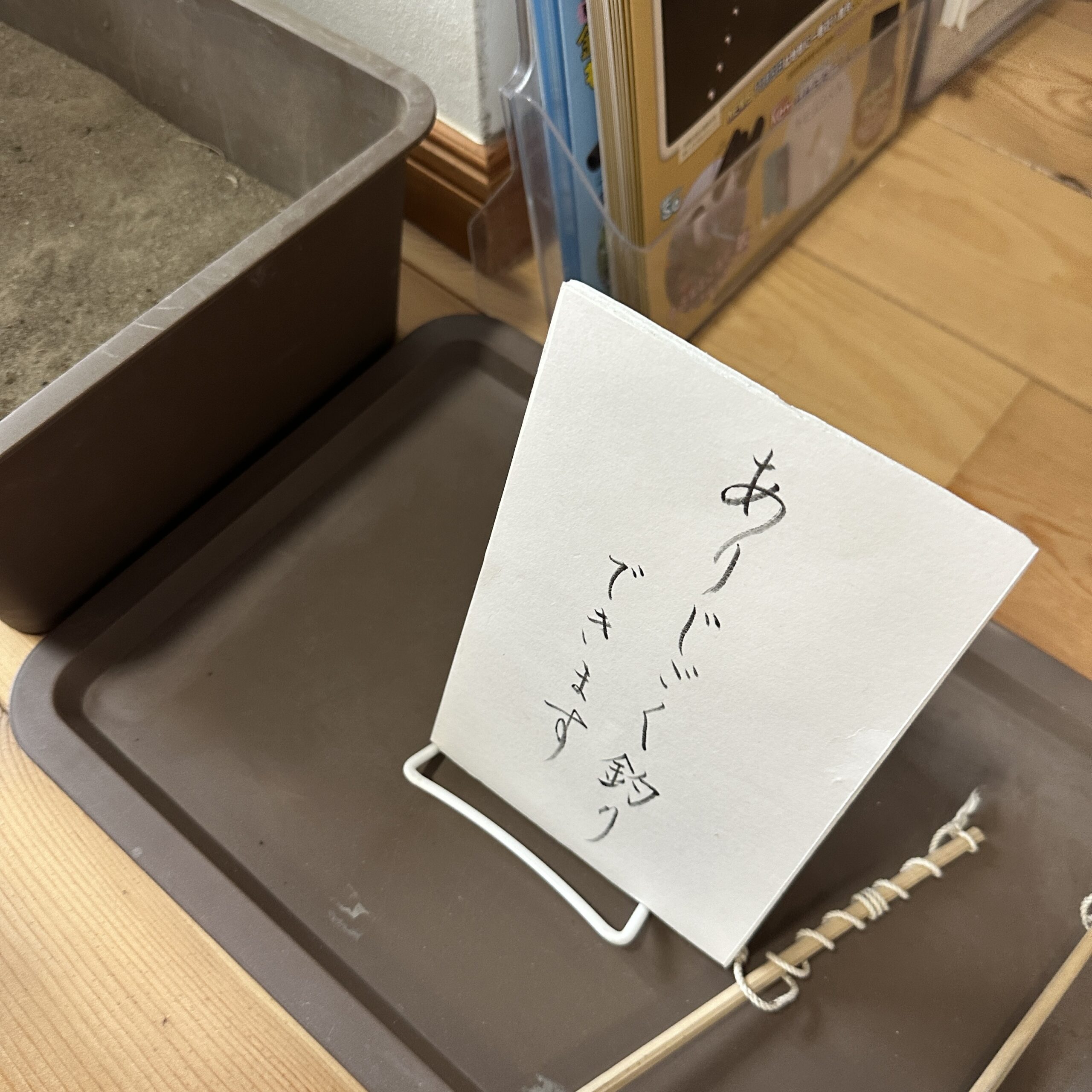

今回東京に行った時にせっかくなので逗子にある「理科ハウス」にお邪魔しました。とにかく色々と工夫されている科学館で、良い意味で伝統が積み上げられていて、「小中学生は期間限定的に入場可」となったようです。ホワイトボードに書かれている様々な物が新鮮にうつりました。これはなんとか学校にも導入したいよなって気分になりました。

そんな崇高な感じになっている中これもありました。『アリジゴク釣り』です。自分はやったことがなかったもですが、きっと小中学生じゃなくたってハマるだろうなと思います。

こうやって自分の生活の中で周期的に「アリジゴク」が出てくるわけですが、ついに久しぶり生アリジゴクに対面しました。

地学のフィールドワークの引率中にとてつもない数のアリジゴクの「巣」を発見してしまいました。火砕流砕石物の極細かな物が溜まったところに、とてつもない数の巣があるのです。

こうなると当然やることが決まってきます。

巣にアリを落とす実験と巣からアリジゴクを掘り出して手の上で確認することです。

超絶サラサラな砂ですから、本当に取りやすくて良かったです。そして、見事なまでの「アリジゴクの巣の機能」を確認できました。

まあ、実際にはなかなかアリが巣に落ちることはないのでしょうが、定点観測するとかなり面白そうです。でも、時期の関係なのか、めっっちゃくちゃ蚊がいて悲惨でした。

後に歩くっていうのは面白いよなぁと思います。今度やはり数匹捕まえてきて、顕微鏡で覗いたりということをやってみたいです。もちろん成虫になるまで育てたいし。

ってことで、まずは一度回収してきたいです(笑)。