うちの学校には10連のツルグレン装置があります。同僚が恩師から受け継いだものということで、今回はその装置を利用させてもらって「土壌生物の抽出」実験を行いました。

こちらの勝手なイメージで「気持ち悪い」とかいって前向きに取り組まないのでは・・・と思っていたのですが。

事前にツルグレン装置の説明や校地内のマップを配布して「自分たちはどの場所から土を回収してくるのか」を計画させました。殆どのグループがどうせやるならできるだけたくさんの動物群を回収できそうな土壌に挑戦したいということで色々考えていたのが印象的です。

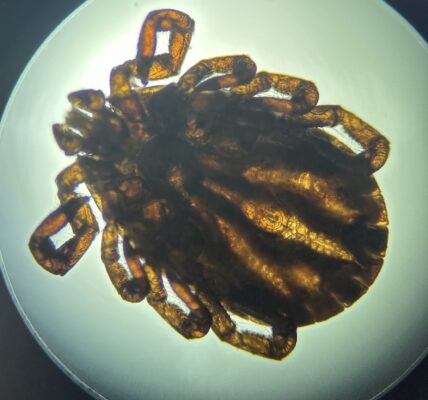

実際に土壌回収の日には一つのクラスでは直前まで雷雨だったので延期にしようかという話もしたのですが「今日やるしかないでしょう!このくらいしめった方が活発に活動しているかもしれませんよ」といいだしていました。

シャベルとトレイ、目立った物を回収するサンプル瓶やピンセット、記録用のiPadなどをもって自分たちが決定した場所にいきました。そして嬉しそうに戻ってきました。既にミミズなどをピンセットでサンプル瓶に入れてある班もありました。

理科室に戻ってツルグレン装置の網に土を載せます。でもそのままだと、乾燥した土がサンプル瓶に沢山落ちてしまうのです。いつもそれで困っていたのですが、一つ良いことを教えてもらいました。シュレッダーで出た粉砕された紙を敷けば良いという事です。これは素晴らしい回避策。ありがとうございます。やーこういうことなのよ、同僚性ってw。

ツルグレン装置にセットしてライト(白熱電球・・・これも国内生産中止だからキープする必要あるかな)を点灯させて翌日まで「あぶり出す」感じです。

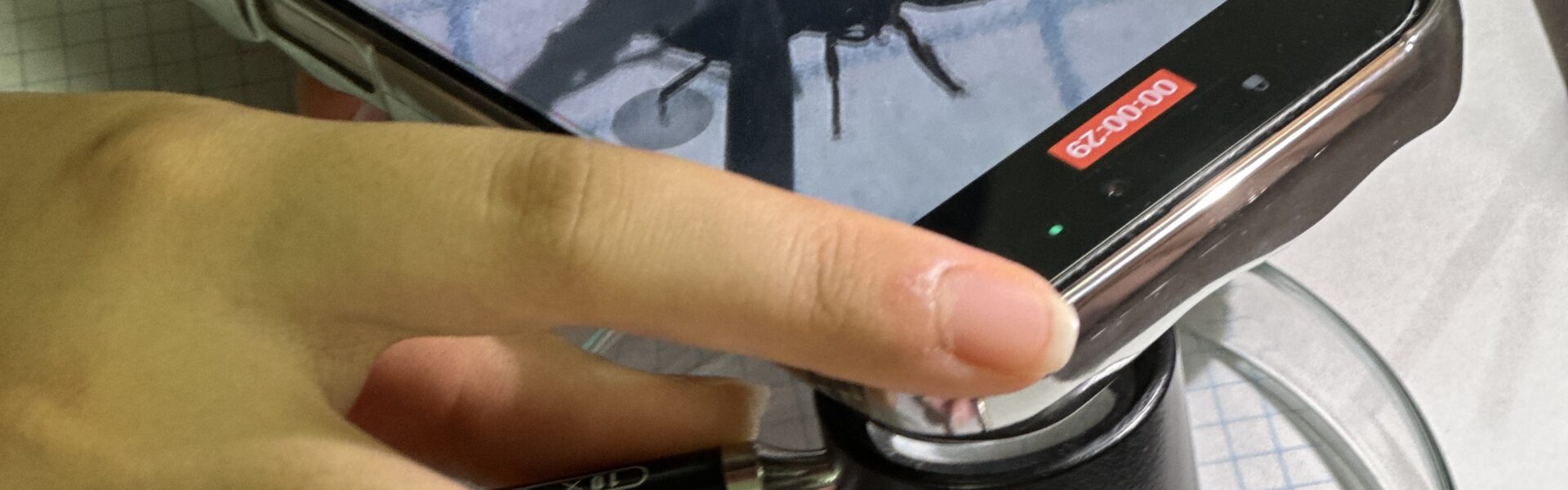

さて実際に回収できたサンプルを分類ごとにソーティング。ここでも「ヤバ、意外と可愛い」とかいって誰も嫌がらないんですね。勝手な妄想をしてしまいました。申し訳ありません。

で、学校支給のiPadだと画質がよろしくないので、個人のスマホを持ち込み可にして、顕微鏡写真なども撮影できる環境にしました。

さすが高校生、ルーペにスマホでバッチリ撮影できるんです・・・

もう大興奮モードなのです。本当なら一つの班が数カ所から回収して比較検討が良いのでしょうし、きっとそれをやるかと提案したら喜んでやりそうなのですが、今回は一度きり。ただし、みんな校地内の色々な所で回収してきているので比較しながら違いについて考察していました。

意外だったのは「ミミズも顕微鏡でみるとなかなか美しい」とか「昆虫の複眼を綺麗に撮影できて感激」なんてのが多くてやって良かったです。教科書道理の展開順にするとこれを真冬になることになりますから、変更してやって良かったです。とにかく先日の参加させて頂いたナリカ会長さんのお別れの会で出てきた社長の話にあった「理科は座学ばかりじゃなくて身体を動かして」というのを今後も肝に銘じて取り組んでいこうと思いました。こんな実験を教科書の図で済ませたり、ましてや問題として出題されないから別にやらなくて良いよなんて言っている同業者がいたら本当に終わってんなと思う訳なんですよ。

下に感想の一部を個人特定できないように・・・