植物はどのように生長していくのかを確かめる実験で有名なのは1620年ころにファン ヘルモントがやった実験が有名です。

乾燥させて重さを量った土90.8kgを鉢に入れます。そこに2.3kgのヤナギの苗を植え、5年間水だけを与えて育てました。もちろん、風などで土が飛ばないように、そして鉢からも流れ出ないように注意して行った実験です。

ヤナギは77kgに成長し、土は90.4kgにしかなっていませんでした。

その結果、ヘルモントは「植物の体は水からできている」という結論に達しました。土はわずかしか使われていなかったからです。

現代でこそ、「え?水?光合成で自分でつくったでしょ栄養分」となるのですが、当時はそんなことを誰も考えていなかったのです。

さて、なぜこんな話になるのかというと、高校生に「植生」の授業を展開していて、校地内の日陰の部分の「芝生が枯れている」原因を「シラカバの木がまわりの養分をすべて吸収してしまったため、成長できなくなっている」という意見が随分多かったためです。

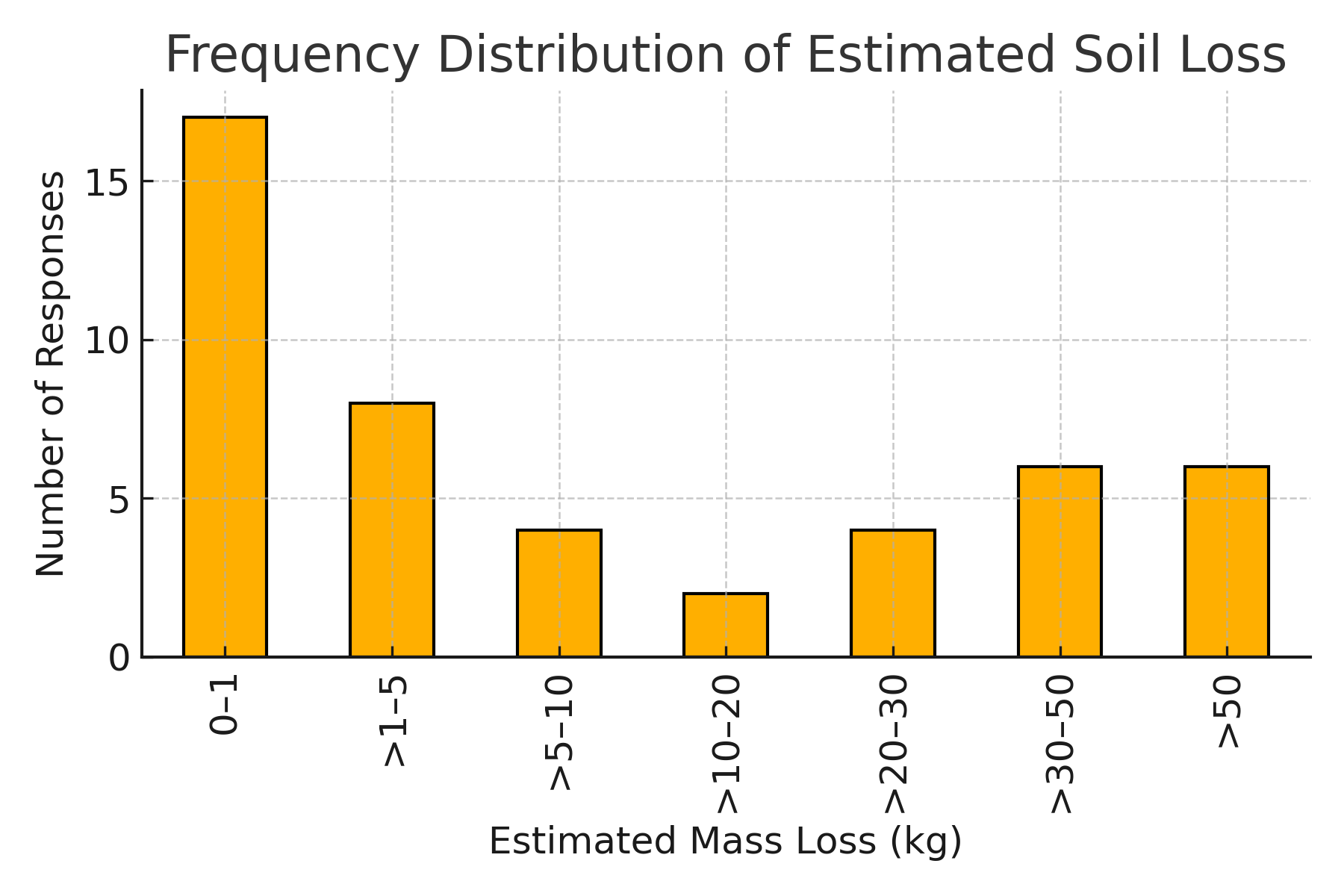

ヘルモントの実験を概略を提示して、土がどのくらい減るのかをアンケートで確認しました。「どのくらい土が減ったと思いますか?」という質問とそう考えた理由です。

その結果、こんな実態が浮かび上がりました。

ちなみに推定した数値とコメントの文字数には相観がなかったです。内容分析すると、大胆派(「成長分は土の栄養が大量に移行」と考える少数派)は「木の成長には土の栄養が必要」という発想を端的に述べるケースが多い一方、慎重派も「水が主体」「土壌はほぼ変わらない」を短く断定する傾向があり、文章量では差が出にくいといえそうです。でも10kg以上減ると思っている生徒たちは15人を超えますから一定数いるんだということは言えますからね。

もう一つわかったことは「土の重さが激減」という考えの生徒が『シラカバの木が養分を使い過ぎて芝生が育たない』という生徒と「それなりにリンク」していると言うことです。それでも半分くらいですが。ということは、状況状況で色々な考えを生み出しているということになるのかなぁと逆に考えさせられました。まあそれでも、それなりの割合で「植物の生長で土は大量に消費される」と考える生徒が一定数いるということに驚きました。

逆に「0」というのもまた一風理論的風ですが、なかなか面白いです。肥料の三要素、窒素/リン/カリウムとか中学校技術科の栽培では学んでいるはずなんですしね。

ちょっと植生の授業をはじめる前に「素朴概念」の把握を目的としてやれば良かったなと反省しています。

ちなみにもう一つ自然発生説推しのヘルモントのもう一つの実験、「汚れたシャツ+小麦の種子」を20日間冷暗所保存でどうなると思う?と聞いたら「くさる?」とか・・・でもヘルモントは「ほら、ネズミが自然発生したでしょ」という話があると紹介すると、「 そ れ は ま ず い ! 」となっていましたw。それは良かったです。

自然科学ランキング