レーザーカッターや3Dプリンタは学校現場でも色々と使い道があって面白いです。活用方法は工夫次第だと思いますが、特に3Dプリンタは時間泥棒でもあります。普及し初めの頃に前任校で技術科で購入して活用しようとしていましたが、なかなか大変だったのを覚えています。

おそらく今は全く利用なんてされずに眠っていることでしょう。

ところが、前回も書いたように新しい機種は速度も精度も抜群に上がっています。しかも安い。3万円切っていたりしますので。

それでも、この前「月球儀」を出力していたら七時間後にエラーで停止してがっかりということもありましたが・・・。まあそれでも考え方の問題ではありますね、夜に稼働しておけば良いだけですから。

もう一つはレーザーカッターです。とにかくアイディア次第で色々なものを作り出すことが可能です。主にアクリル板を加工していますが、アクリル板を曲げる装置などもしっかり作成しておけばそれこそかなり自由度も上がり高精度のものを作り出すことが可能です。

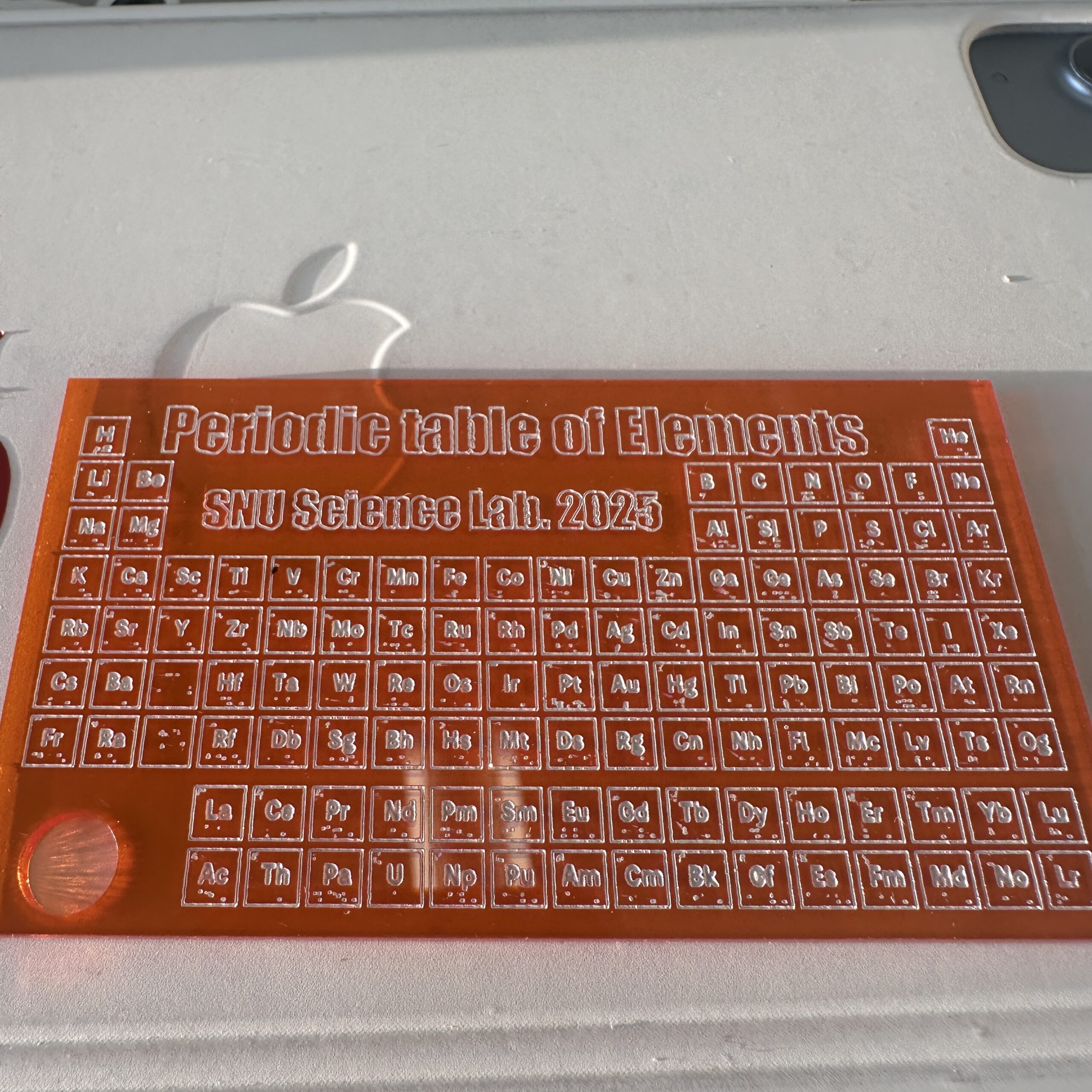

もちろん平面だった問題なしですから、今回は「元素記号ビンゴ大会」の景品として、すっと前に購入して試作品を切り出した残りのアクリル板に加工して提供しましたが、意外なほど評判は良かったです。

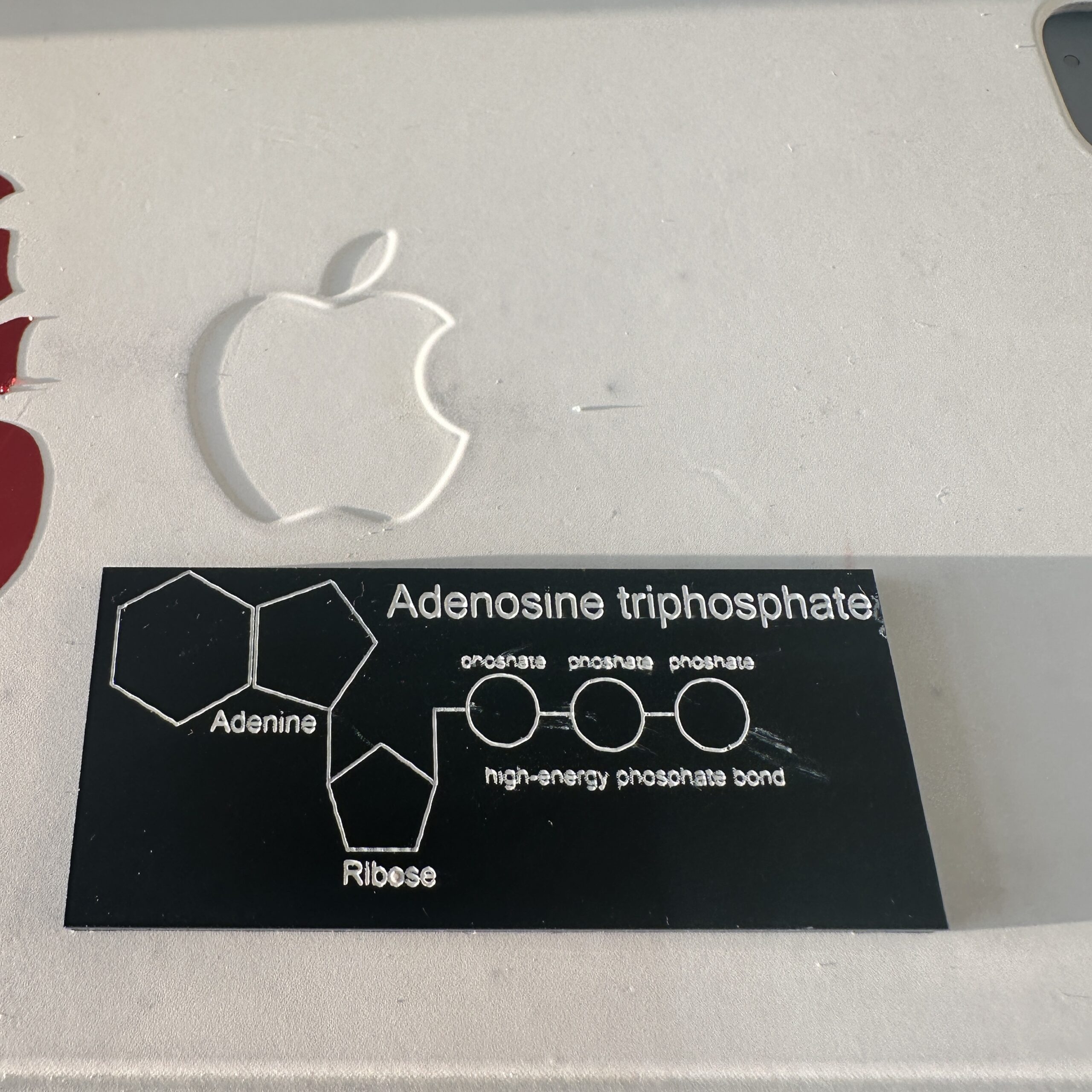

3DプリンタでATPの模型を作ろと思ってイラストレーターでデータを作ったところで止まっていましたので、それも黒いアクリル板に刻印してみるとこんな感じ(hがしっかり刻印されていません泣)。

なんかガチャポンの景品に入っていたら面白いかもしれないなとおもいました。

ちょっとこれ色々な化学物質の作って、たとえばエタノールとかアセトアルデヒドとか作って二日酔いキーホルダーとか面白そう。

というのも含めて、STEAM教育の重要性が叫ばれているのですが、ポイントはこんな感じですね

- 物的な面(ハードウェア・教材など)

*ICT機器(パソコン、タブレット、インターネット接続)→ プログラミングやデータ分析、デジタル制作などに不可欠。

*ものづくり用具(3Dプリンター、レーザーカッター、電子工作キットなど)→ 工学やアートと結びついた創作活動に活用。

*科学実験器具・観察ツール(顕微鏡、センサー、観測機器など)→ 科学的な探究に必要。

*アート用具(絵の具、画材、楽器など)→ 創造的表現の幅を広げるために重要。

*教具・教材(ロボット教材、プログラミング教材、学習アプリなど)→ 知識の定着と応用を助ける。

2学習環境・文化

*自由な発想や試行錯誤を許容する校風・教室の雰囲気→ 創造性や探究心を育てる土壌に。

*協働的な学びの場→ グループワークや発表などを通じて他者との関係性を学ぶ。

*地域や企業との連携→ 地域課題の探究や実社会の問題解決に挑戦可能。

3人的な面

*STEAMに理解のある教員→ 教科横断的な視点での指導ができるのか?

*外部講師や専門家との連携→ 実社会とつながる学びをできるのか?

*チームティーチングや教員研修→ 教員自身のスキルアップが不可欠!

こう考えるとなかなかハードル高めに感じるかもしれませんが、一番大変なのは物的なものではなく3番目の人的なものだろうなと思っています。なぜなら、STEAM教育に寄せていかなくても、学校は今までのように動いていくのは間違いないからです。

つまり、時代のニーズがどのように変化しようとも、チョーク一本もって爆裂トーク50分で「授業終わったぜ」と毎日やったとしても彼らの中では「今日も良い授業だった!俺頑張ったわ!」なんですよね。何十年間もそうだったから。

うちの学校は1番はほとんどそろってるんで、やっぱり3なんだよなぁ。

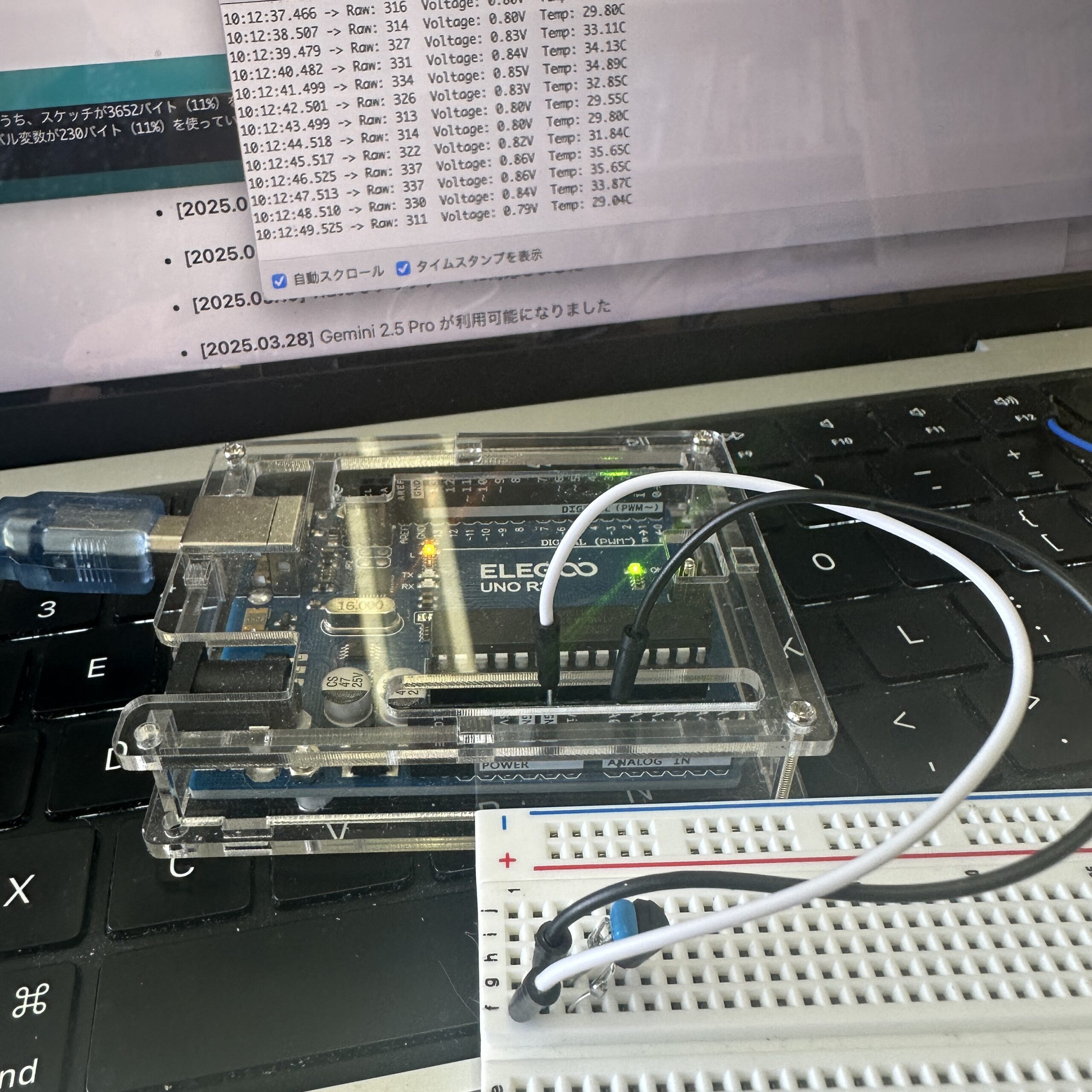

これなんてコンデンサと温度センサ合わせて95円ですが、理論的には−50℃から100℃まで測定できるんです。こういう工夫で廉価に展開する方法を考えたら面白いと思うんですけどねぇ。(ただ、まだ配線の工夫などで精度が安定しませんけれどね)

3Dプリンタの新素材「熱可塑性ポリウレタン樹脂(TUP)を使ってこれを出力してみましたが、いよいよ「ロボット」もいい感じで作れる可能性が出てきたなと思います。

とりあえず、手伝ってくれるプロっている生徒に「フレミング左手の法則」の出力をお願いしましたw。

それにしても大量に譲っていただけることになって話が進んでいた、木材加工用の旋盤やボール盤、自動鉋盤などの話が一瞬にして「なかったこと」にされてしまうのはあまりにも勿体無い。絶望感しかありませんがまあその絶望感は話を進めていた生徒の方が大きいでしょうねぇ。

にしてももったいない・・・

自然科学ランキング