高校1年の化学で「共有結合」を扱う時、どうしても抽象的な電子のやりとりが生徒にとって実感しづらい課題になります。価電子、オクテット、電子対……教える側も工夫のしどころです。

そんな時にふと思いついたのが、電子配置をアクリル板に彫刻するアイデア。透明なプレートに、電子殻と価電子を視覚化したモデルを彫り出すことで、手で触れられる「電子配置教材」を作ってみるという試み。もちろん、STEAM(Science, Technology, Engineering, Art, Math)教育の要素としてもぴったり。

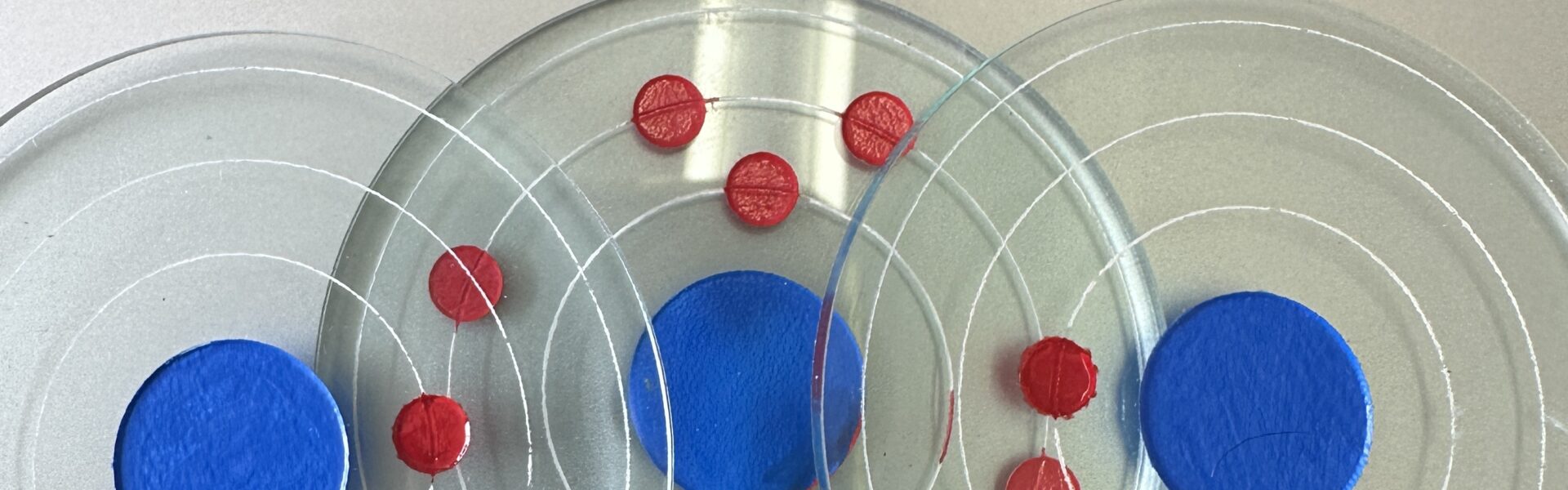

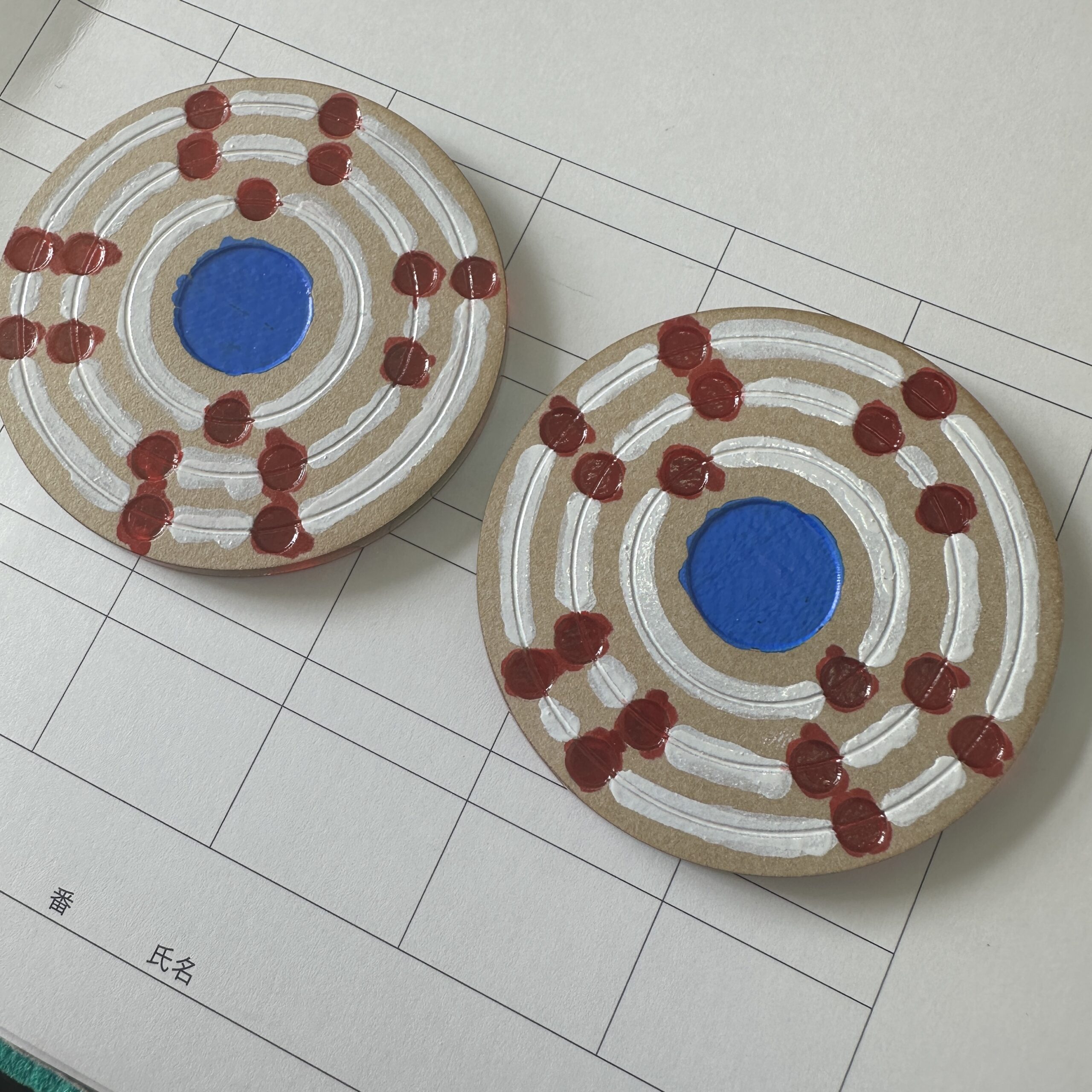

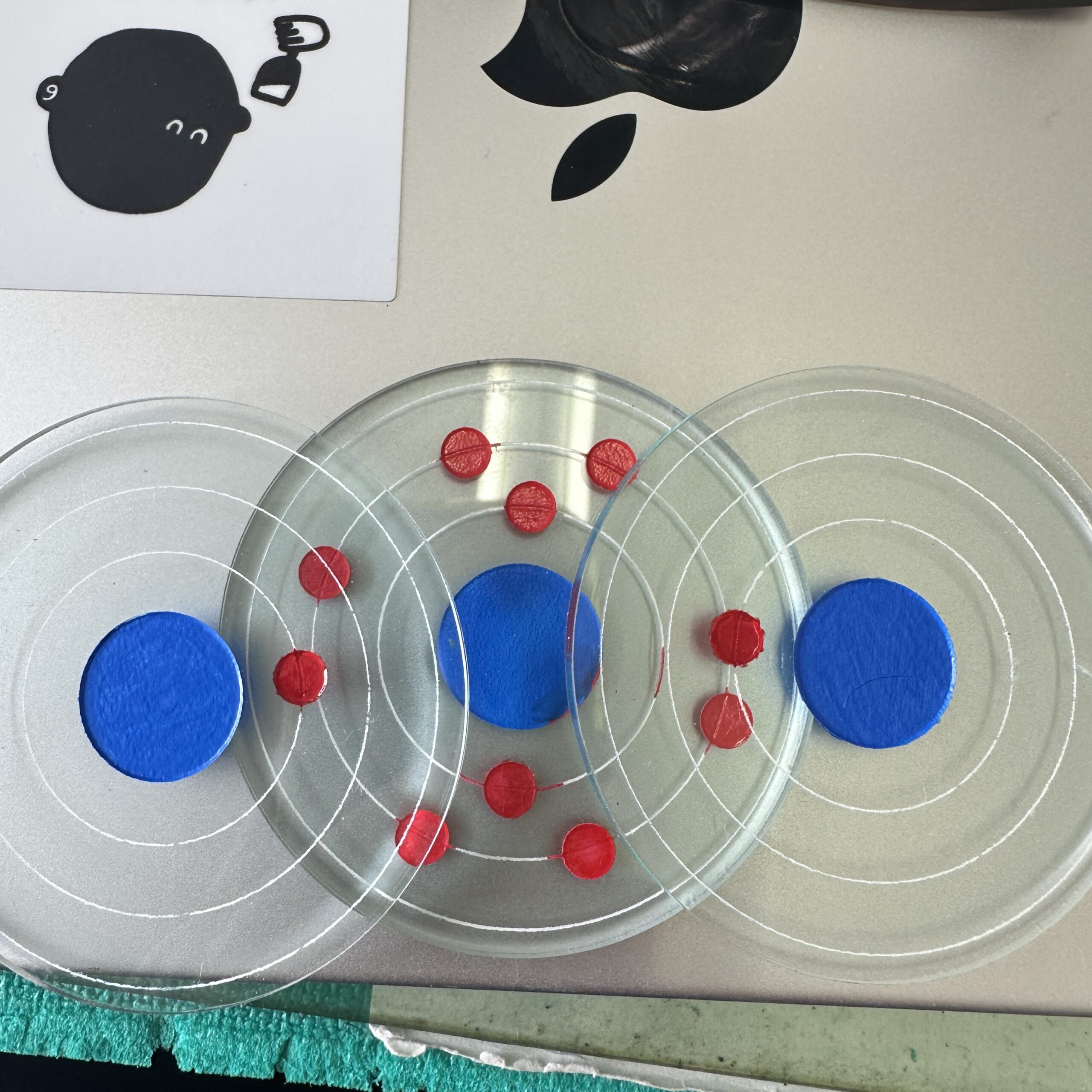

レーザーカッターで作る!電子配置モデルの制作工程

材料は3mm厚の透明アクリル板。これにIllustratorで描いた電子配置のベクトルデータを用意し、レーザーカッターで彫刻していきます。

具体的には、

- 中心に原子核

- 電子殻を同心円で表現

- 価電子は赤く色分け

- 共有電子対になる箇所は2つの原子プレートを重ねられるように設計

⠀このような形にデザインします。彫刻後は油性インクで彩色して彩色して完成。例えば、酸素なら青、塩素は緑、水素は赤と決めると、化学式や結合のイメージとリンクしやすくなりますが、今回はわざと電子配列から理解できるように色分けなし。この工程だけでも地味にSTEAM的。

シールで代用?それとも“作る”体験を重視?

もちろん、同じような電子配置モデルはシールや紙教材でも代用できますし、今まではそれでやってきました。コストも時間も削減でき、授業中にさっと使えるという意味では非常に合理的です。

でも、あえて言いたいのは——「自分で作った教材には魂が宿る」ということ。

レーザーカッターでの制作は確かに時間がかかります。でも、あの「ビーーー」と彫刻される瞬間の高揚感、削り出された透明なラインの美しさ、そして手に取ったときの感動は、単なる視覚教材では得られません。

STEAM教育が大切にする「アート」と「エンジニアリング」の感性。それは、教科の枠を超えた学びの中でこそ育つのだと思います。

化学のアート作品

制作したアクリル電子配置は、机に置いたり、重ねて結合を示したり、様々なオブジェとして扱えそうです。まあ、机の上に溜まっていくのですが。共有結合の学びをぐっと身近なものにしてくれます。紙に書くだけでは気づけなかった「問い」が生まれ、自然と探究の循環が回り始める実感はあります。あーこういうことねと言ってますので・・・

価電子を“触って”理解

価電子の数、電子配置の規則、共有結合の仕組み——これらはすべて「見えないもの」です。でも、アクリル板のモデルを使えば、生徒は「見える化された価電子」を手で触れ、操作し、組み合わせて考えることができるようになります。

テストの点数だけでは測れない、“概念の理解”がここにはあります。

化学という科目に“ものづくり”のエッセンスを注ぐことで、生徒たちの学びは立体的に、そして創造的になります。次はこのアクリル教材を使って、イオン結合や分子構造の3Dモデル化にもチャレンジしてみたい——そんな展開が、今から楽しみです。

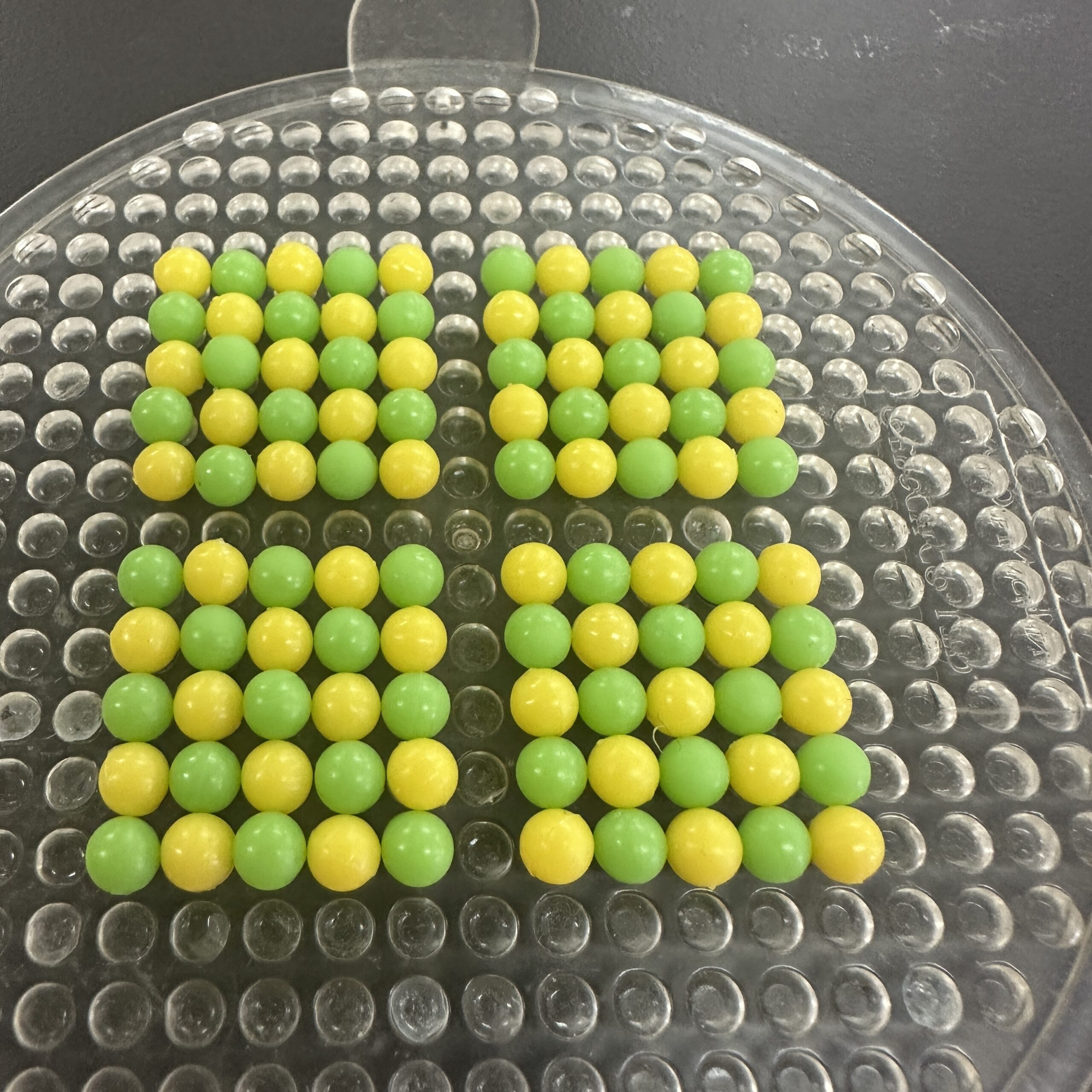

イオン結合はありがちですが、アクアビーズでつくりました。これも意外と時間がかかりますが、まあ、それでもOKです。

いずれにしても「時間が圧倒的にかかる」ということかなw

自然科学ランキング