小学生の頃からコンチュウ大好きでそのまま年齢を重ねているわけですが、過去の記憶と大きな違和感を感じるのは北海道の「セミ」です。

チョウやガ、トンボももちろん色々変化しているのでしょうが、セミは鳴き声の関係で非常にわかりやすいように感じます。

もちろんカブトムシをその辺で見かけたり、千歳市内でカマキリの卵が大量にあったりで、完全におかしくなっているのは間違いないのですが、人為的要素がなかなか絡みにくいセミまでそうなると、原因は温暖化なのでしょうかねぇという気になります。

非常にわかりやすい例は南方系のセミであるミンミンゼミの北上でしょう。

かつて北海道南部(函館周辺やせいぜい札幌周辺)に限られていたミンミンゼミなど南方系のセミが、現在は北海道内のかなり広範囲でも一般的に見られます。以前は稀だったツクツクボウシもかなり北の方で鳴き声が聞かれるようになり、生息域が拡大しています。

この一ヶ月間で確認できたのは、道南や道央とは言えない「北竜町」「秩父別町」などでも両者の鳴き声を確認できたからです。

写真は5年ほど前の屈斜路湖の様子。こう見ると、湖面の波の様子が複雑でなんとも良い感じですね。風によって生じる波が島で遮られている様子がよくわかります。

右の写真の右側に見えているのが和琴半島です。

道東の屈斜路湖の和琴半島のミンミンゼミ(現地の「和琴ミンミンゼミ発生地」)は、「国の天然記念物」に指定されています。1951年(昭和26年)6月9日に、その極めて希少な局所分布と学術的価値が認められ、正式に指定されました。

この指定は「発生地」(和琴半島内に生息する場所自体)を対象としています。和琴半島のような温泉地で生き残ったミンミンゼミの北限個体群は、北海道全域が寒冷化する中でも生息し続けた貴重な現象として、現在も保全・注目されています。この調子でミンミンゼミの繁殖域が広がってくるとしたら、この地域の特殊性がなくなってくるでしょうし、「鳴き方が違うかも」などというおそらく誰かが調査していそうな内容ももう検証のしようが無くなってしまいそうですね。

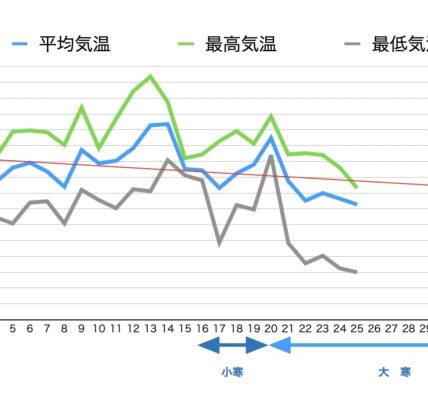

こんな感じで、セミの分布が広がった理由の一つには地球温暖化や都市化が指摘されていますが、それ以外の要因も複雑に絡み合っていると考えられます。今年度の暑さや湿度の高さを考えると、「北海道も変わったよねぇ」という印象しかありませんからねぇ。

自然科学ランキング