北海道だけでなく、東北地方などでも居住域にクマ(北海道はヒグマ、東北地方はツキノワグマ)が出没し、色々な被害が生じています。駆除するためのルールが色々ある中で、どのようにして住民の安全を確保するのかが話題に上っています。

一方、保護推進派からは、大変大きな事故が起こったあとにも、駆除に対する苦情電話が殺到し、通常の業務に支障が出るレベルという事なのでクマより悪いなとか思ってしまいます。

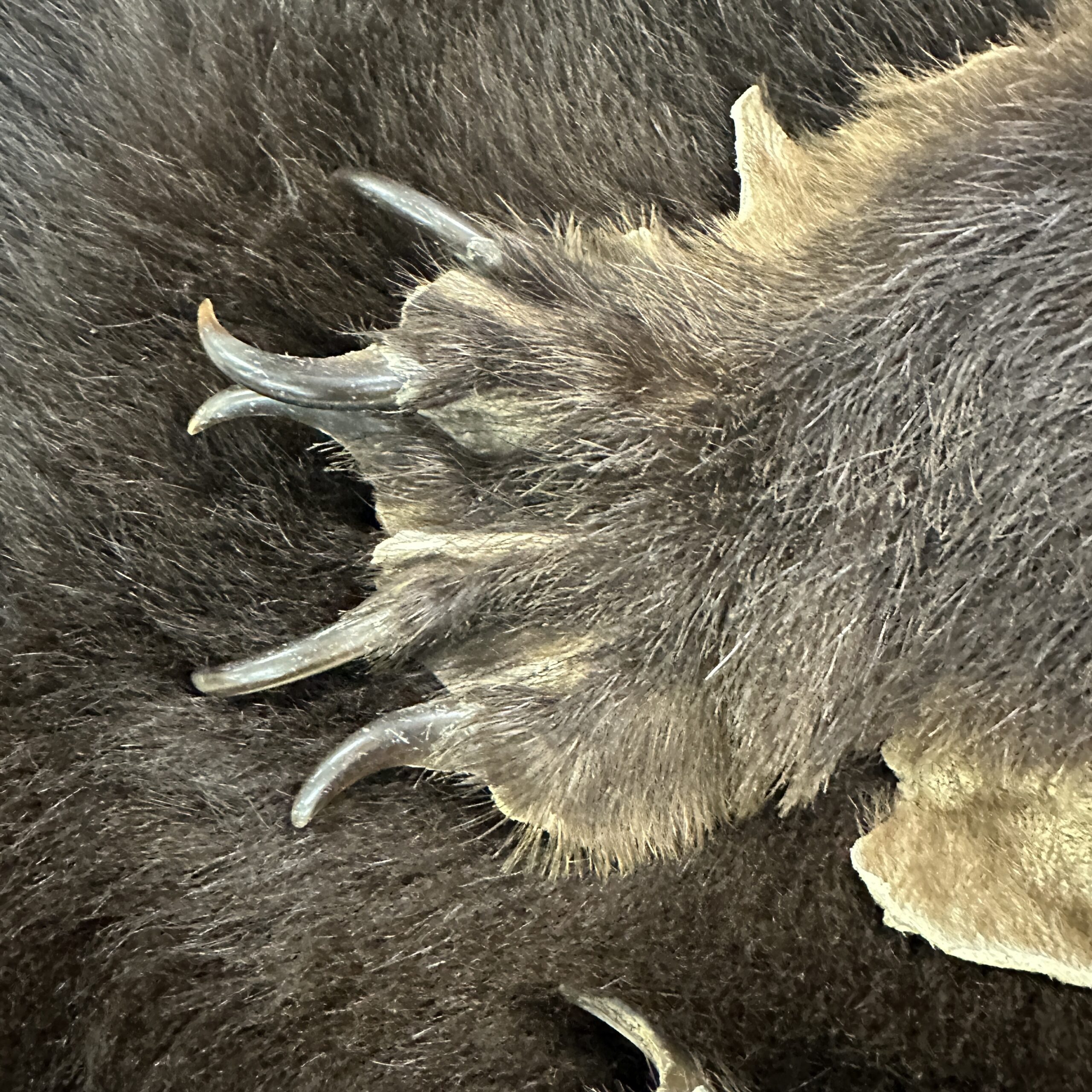

何年か前のキャンプイベントでヒグマ一頭丸ごとの毛皮を購入しました。中学校校舎では、掲示物と共に展示していましたが、高校校舎でのある授業(生物ではまだ未履修)で、ヒグマ駆除問題を論議してもらいました。

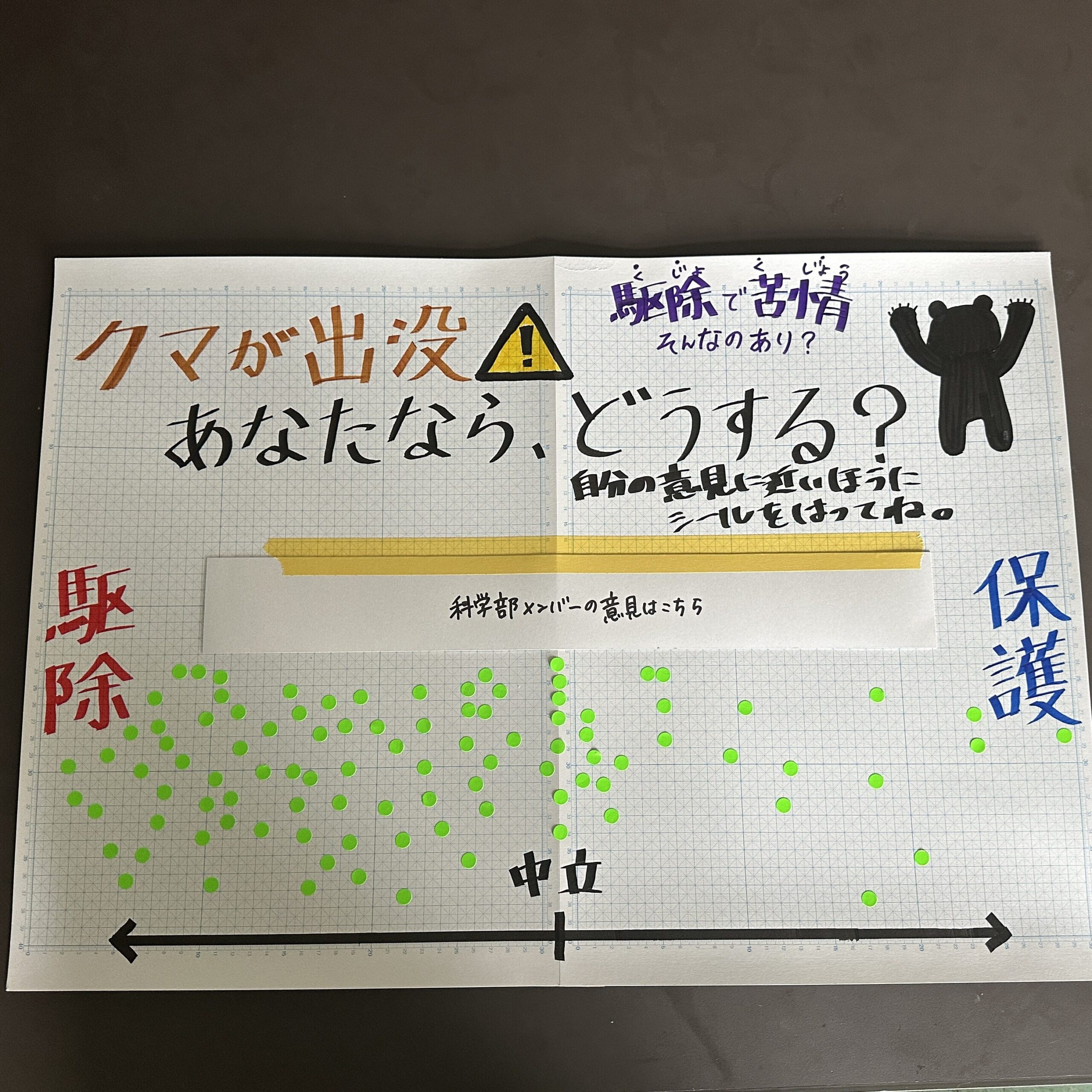

まずは自分の立ち位置を「駆除←→保護」から選択して、シールを貼っていきます。この時クラス内の「世論」に流されないように、まずは自分のプリントに貼って明確化してからにしました。

これがその結果です。

そして、全員になぜこのような位置にシールを貼ったのかという主張をしてもらいました。高校はかなり広範囲(ざっくりいえば全道から)から来ていますので、コメントのないようがかなり多様性があって面白かったです。

実家周辺では「普通にクマが出るけれど、悪いことをするクマはいない」ので、人間が気をつけるべきという意見。「ヒグマの命よりも人の命の価値の方が高いのは自明なので、駆除して当然だ」という意見。特に「命の価値の軽重・高低」については、大論争になっていて、「平等だろう」という着地点にはなりました。

そして、選択肢がこの両極になっているのが実は問題で、最初から「共存」という項目を追加しておくと、きっと多くの人がそこに入れるのだろうけれど、その時その手法を確立させるにはまた色々な論議があるだろうなという話や、「白か黒か」という選択肢がある場合は、直感的に答えるのではなく、深く考えて「どんなトーンのグレー」ができないのかなぁという視点も殆どの場合必要だよねって話になりました。

命の価値として考えた場合、ヒグマ問題でこんなに大論争をするのに、ガザ問題には殆ど無関心っていう「クマより価値の高いはずの人間の命」論には「あー」という刺激を与えて終わりました。

次のタイミングには学校公開日がありました。科学部のブースには急ごしらえではありましたが、ヒグマ問題の解説と毛皮、視してアンケートを設置。来訪者にまずはシールを貼ってもらって、帰り際には解説を読んでもらうという流れにしておきました。条件・・・例えば街に出てきた場合・・・を提示していないのですが、多くの人たちはそれを想定して、駆除が圧倒的に多くなりました。ニュース映像では街の中を闊歩する姿などを放映して「恐」にしかなっていないでしょうからね。

まあ、でも解説などを読むと「クマも大変だなぁ」という声も出ていましたのでまずは成功でしょう。

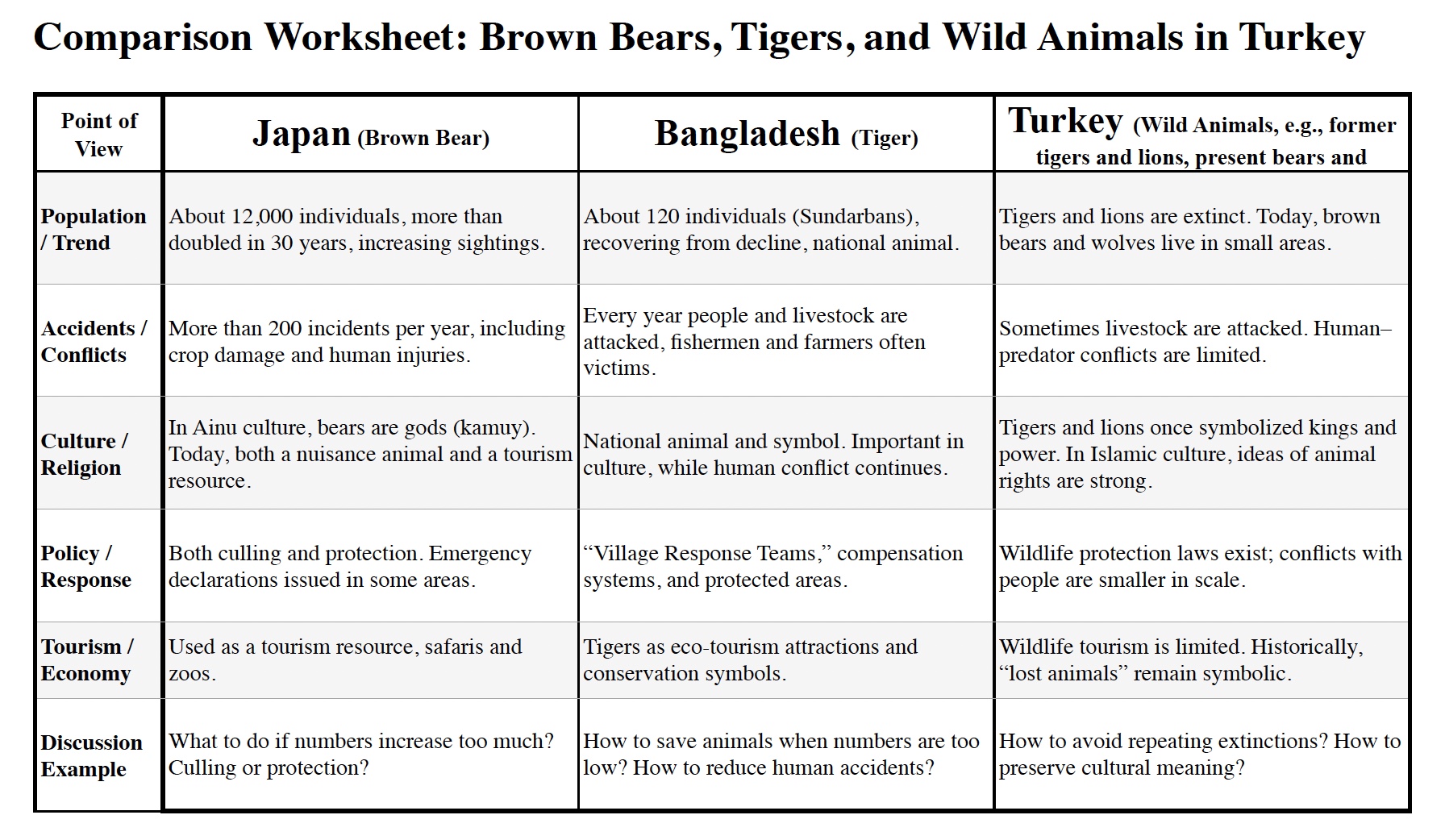

次のタイミングは短期留学生。先日授業をやったクラスに、トルコとバングラディシュから1名ずつ留学生が入ったのです。

初日ではありましたが、授業にも参加したいという事でしたので急遽「ヒグマ問題,再び」ということで論議をしてもらいました。

日本のクマ問題はご存じのような状態。一方、バングラディシュは国獣が「トラ」。そして年に何件かの事故はある物の、保護をして生息数が増えてきている。トルコにはかつてライオンやトラがいたのに、人とのトラブルの関係で駆除をし続けた結果両種とも絶滅。これはもうこの授業の為にここから来てくれたのではないかというまたとないチャンス。たったの1時間しかありませんでしたが、かなりの色々な論議をしていて面白かったです。

特に、バングラディシュの生徒からは「日本は良いじゃない、他の国と国境を接していないんだから、自分の国でよく考えれば良い。バングラディシュでは、国境をはさんだ国と色々な事を話し合って協力しないと保護だって上手くいかないんだよ」という指摘でした。これには論議に参加していたみんなが「あー」ってなっていましたので、最後には紹介しておきました。

こういう様々な国の人たちと交流できるチャンスがあるって、良いよなぁとおもいました。

そうそう、バングラディシュの子が、「日本の国旗とバングラディシュの国旗って似てるの知ってる?」と質問してきて、ある生徒が「そうそう、日本には国旗を模した日の丸弁当ってのがあるけどバングラディシュにはある?」って聞き返していて爆笑しました。

駆除に関する仕組みが変わったようです。そのことで万が一にも人的な被害が起こらないでほしいなと思います。

あとはこの先冬に向けてヒグマたちの行動も大きく変化してきますから、人間の行動もしっかりコントロールしなければと思いますね。

なんて書いていたら、新しいジレンマ問題がニュースとして出てきました。

https://www.cnn.co.jp/world/35237410-2.html

CNNのサイトにインドのライオン問題です。

要約すると以下の通り

• ギル国立公園は、ロサンゼルス市とほぼ同じ広さの約1410平方キロメートルに及ぶ保護区で、1965年にインドライオンなどの絶滅危惧種を保護するために設立。

• 現在、グジャラート州に生息するインドライオンのほとんどは、公園の外で暮らし、町や村で人間と共生している。

• 保護活動家のジェハン・ブジュワラ氏は、この個体数増加を「理論的には成功物語だ」と評価しています。しかし、数が増えすぎると、ライオンは保護区外のスペースを求めるようになり、地元住民との衝突が。

・でも地元住民はライオンを頼りに観光収入を得ている。ライオンはその見返りとして地元の牧畜業者が捨てた老牛を食べている。また、ライオンは豚やウシ科のニルガイも捕食し、地元農家が害獣とみなす動物の駆除にも貢献している。

そして人が襲われる事案も生じているという事で、やはりなかなか難しいですよね