北海道の地名の多くは「アイヌ語由来」だったのですが、市町村合併などによっていろいろと変わってしまって残念な感じになっています。

例えば大空町はもともとは女満別町と東藻琴村が合併してできた町です。女満別は「メマンペッ」(泉池がある川)、藻琴村は「モムト(眠っている沼)」が語源。まあ、大空町という名前も住民投票で決定したようなので良いのでしょうが、「大空町」という名称は、澄み切った大空、そしてその大空の下に広がる実り豊かな大地のもとで、住民が夢や希望を持ち、晴れ晴れした気持ちで暮らしていくことを目指すという意味で命名されたそうです。まあいいか・・・

そんな感じで結局今まで行かずじまいだったウポポイについにいくことができました。

今はあまり混雑もしていないので事前予約も必要なさそうな感じで安心しました。だた、スタートが遅くなって到着した時には13:30でした。すると券売機のところにいた人があと30分で半額になりますよ・・・って言われましたので、ミュージアムショップなどを見て歩いてきっかり30分過ごしました。

同じような考えの人たちがたくさんいて、チケット売り場が狭くなった関係もあるのですが割と長めの列になっていました。

博物館ゾーンを飛ばしてまずはチセの方を。手前の2棟は完全に「復元」奥の3棟は「現代風建築物」にカヤなどを貼り付けてチセ風にした物でした。内部はエアコンなどもありましたが、しっかり「火」は焚かられていました。炭火ではありましたが。

アイヌの方達の生活の様子や言葉などいろいろ学ぶことができるプログラムが設定されていました。時間帯も連続してくれているのはなかなかいい感じだなと思いました。

博物館の方は綺麗に展示されていて、じっくり見せる感じなのとモニターでいろいろショート動画を見せてくれるので深く理解できる気がします。

いろいろと各地のアイヌの人たちの文化に配慮されて表記になっていて、興味深かったです。そもそも、ここを建てた時に、「アイヌ」をひとまとめにして良いのかというような論争があったように思います。

ちょっと所属が変わったので、うまくできないこともあるような気がしているのですが、校地内に「ガマ」が生えていますので、こんな物だってやれるよなぁと思っています。

新年度からは高校生を相手にしますので、こういう柔軟な活動ができないよなぁとちょっと残念ですが、あとは得意のThinkDifferent精神で頑張っていくしかないなと思っています。

ちょっと次回の訪問ではなんとか朝からいって特に「アイヌの人たちの料理」の体験をできないかなと思っています。

アイヌの人たちが保存食として利用していたのはオオウバユリの鱗茎を用いていました。今の時期はこんな感じになっています。

アイヌ語ではそれをトゥレㇷ゚といいますが、ウポポイはこれをモチーフにこれを作っています。どこかで開催される世界的イベントと比較するとセンスがいいですよね。

トゥレッポンだそうです。欲しかったけど、ぬいぐるみはちょっとね。

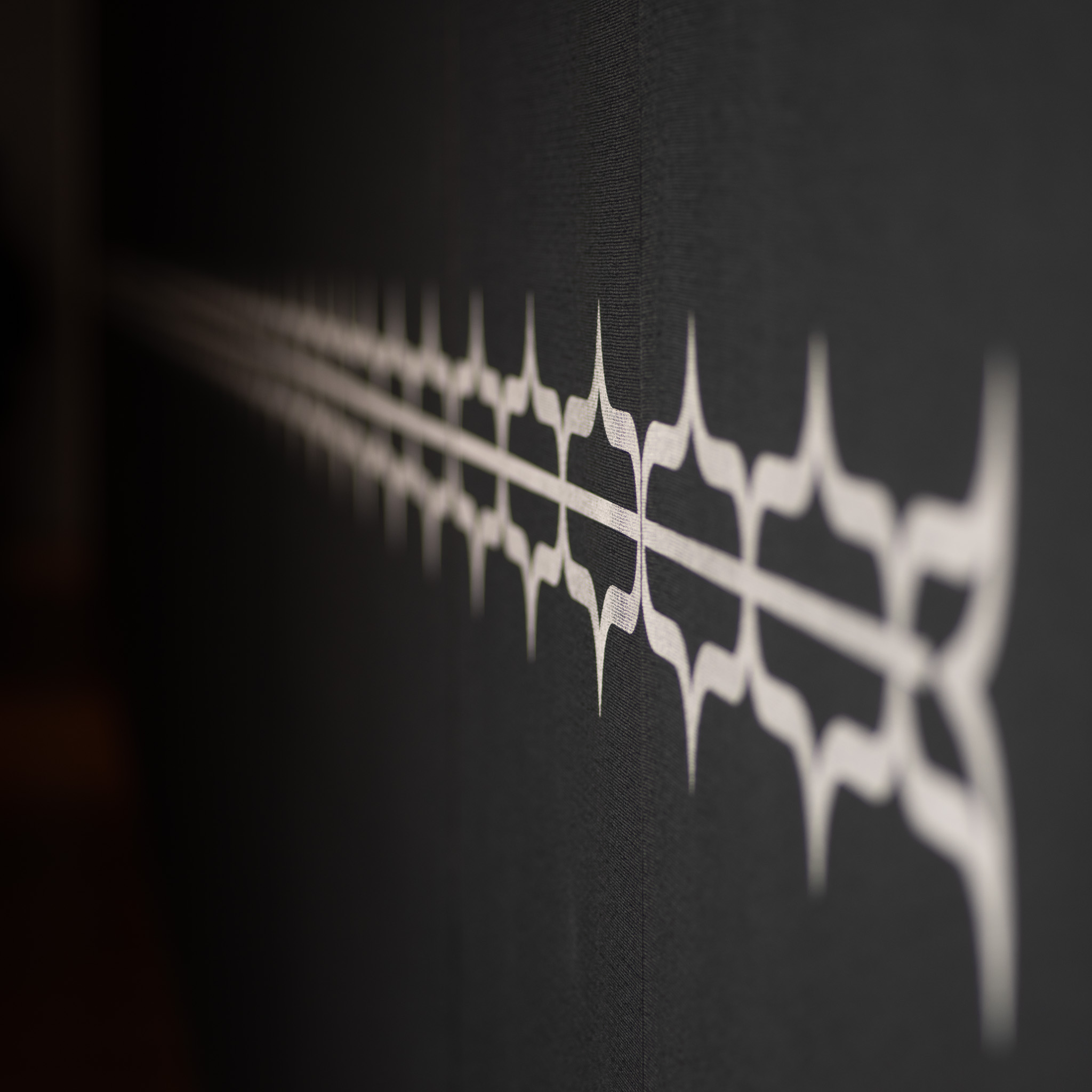

それにしてもアイヌの人たちのこの独特の模様はかっこいいですよね。

この棘のような模様にも意味があるんだっていうことを寿都中学校でアイヌ学習をした時に知りました。刺繍もやったし大変意義深かったですが、今考えるとどうしてあの時調理実習にまでつなげなかったんだろうかってところです・・・鮭だって採れたのにな。やっぱり何かする時にあせらにずにじっくり考えてやる必要がありますよね、でもなかなかそんな時間が取れないんだよねぇ。

自然科学ランキング