普通の人は気にならない

先日、林を歩いていたときのこと。ふと足元の草の葉に目をやると、不思議な光沢が広がっているのに気がつきました。朝露かな?と最初は思ったのですが、日が高く昇ってもそのキラキラは消える気配がありません。

広範囲にわたって草の葉がうっすらと光っていて、まるで何かが「かけられた」ような様子──ちょっと気味が悪いような、でも妙に気になる現象です。

きっとそんなこと誰も考えないでしょうが・・・

甘露という名の排泄物

実はこれ、排泄物なんです。散歩しているいる犬のとかではありません。

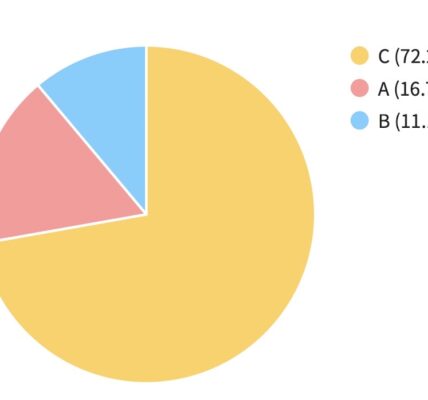

それは「甘露」と呼ばれる、昆虫が排泄する糖分を含んだ液体。特に以下のような昆虫が、植物の汁を吸って甘露を出しているのです。

甘露を出す主な昆虫たち

- アブラムシ(アリマキ):枝先や葉の裏に群がる小さな虫。甘露をたっぷり出すので、アリがよく寄ってきます。

- カイガラムシ:幹や枝に張りつくようにくっついている、動かない昆虫。見た目は貝殻みたい。

- ヨコバイ類・ウンカ類:ピョンと跳ねたり飛んだりする小型昆虫で、種類によっては甘露を出します。

特にアブラムシとカイガラムシは、木の上の方で活動していることが多く、その甘露がポタポタと草の葉に落ちてくることで、地面の草にまで光沢が現れるのです。

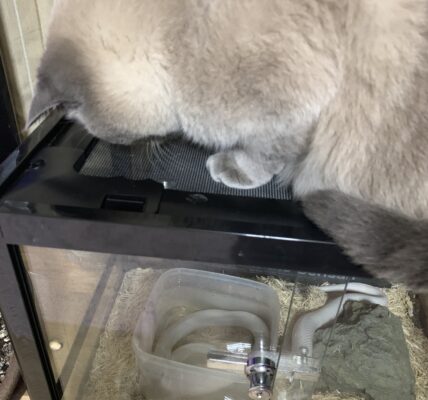

証拠を突き止めようと、周囲の木や葉を観察してみました。

- アリが盛んに木の幹を登っている → アブラムシと共生している証拠。

- 草の葉を触ると少しベタつきがある → 甘露の特徴。

林の木に住む昆虫たちの営みが、足元の風景にまで影響しているようです。確かに舐めると味はあるし・・・w

色々見て気になったら調べる

自然の中には、普段は目につかないけれど、気づいてみるととても興味深い現象がたくさんあります。今回の「草の葉の光沢」も、その一つ。

何気ない風景の中に、昆虫たちの活動の痕跡がちゃんと残っているんですから。

そしてやっぱり「外に出てうろついてなんぼ」と言うことだろうなと思います。自分も初めからわかっっていたわけがあるはずないので。

最初にこう言う現象を知ったのはあるハチミツでなのです。

ハチミツの「蜜源」の植物が書いてあるものは多くの人が知っていると思います。例えば「蕎麦」だったら濃い茶色だったりしますよね。

初めて甘露に気づいたのは「蜜源は松」と言うハチミツを見つけた時です。ええ、となって調べてみると甘露を集めたものだと知ったのです。濃厚というか独特な風味でさらに色も相当濃かったです。そして何より高かったですw。ネット上でも販売されていますので話のネタに是非どうぞ。

次に林や森を歩くときは、ぜひ足元の草や木の枝にも目を向けてみてください。もしかしたら、彼らの「ひそやかなしわざ」が見つかるかもしれません。

そうそう、水源地の遊歩道で3名の方が超望遠を構えている横で、こんなものを見つけたのでマクロレンズで撮影しておきました。こちらは「あの人たちは何を撮ろうとしているのかな」と言うのが疑問ですが彼らもまた同じことを考えているはず。きっと自分が去った後に「あいつ何の写真撮ってたんだ」と言ってみにきたはずw。そしてきっとキモとか言ったんだろうなぁ

自然科学ランキング