セレンディップの三人の王子たちは、旅の途中で偶然の発見を重ねていきます。それらは「探していたものではないけれど、知恵と観察力によって発見した」ものでした・・・ということで読んだことはないのですが。ウォルポールはこれを「セレンディピティ」と呼び、「予想していなかった幸運な発見をする能力」と定義づけました。

「The Three Princes of Serendip(セレンディップの三人の王子)」にちなんだ言葉と言われています。

例えば

✓ ペニシリン(1928年)の発見

フレミングが実験室に放置していたシャーレに、カビが生え、そこだけ細菌が死滅していた。

- 発見されたもの: ペニシリン(最初の抗生物質)

- 重要性: 医学の歴史を変えた大発見。感染症治療が飛躍的に進歩。

✓ X線(1895年)

真空管の実験中、黒紙に包まれた蛍光板が光っているのに気づいた。

- 発見されたもの: X線(エックス線)

- 重要性: 医療用画像診断の基礎が生まれる。

✓ポスト・イット(1970年代)

接着力が弱すぎる糊を偶然開発。でも簡単にはがせる利点が注目された。

- 発明されたもの: ポスト・イット(付箋)

- 重要性: 世界中で使われる文具の定番に。

という歴史を見ても「「偶然に気づく直感」+「試してみる好奇心」が重要なんだなと感じさせられます。偶然は誰にでも訪れますが、それを「発見」に変えるには観察力と柔軟な思考が必要ということなんだろうと思うのです。

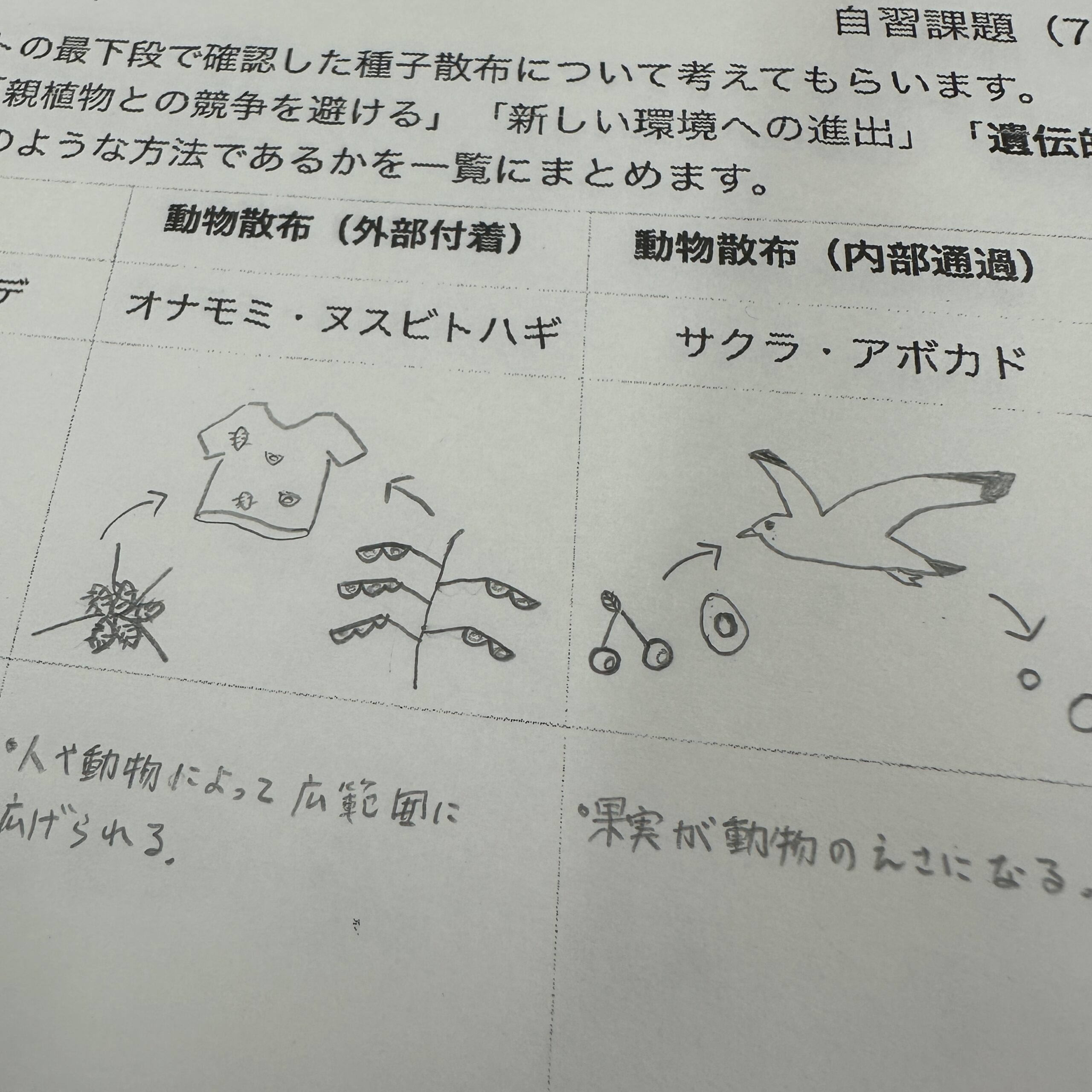

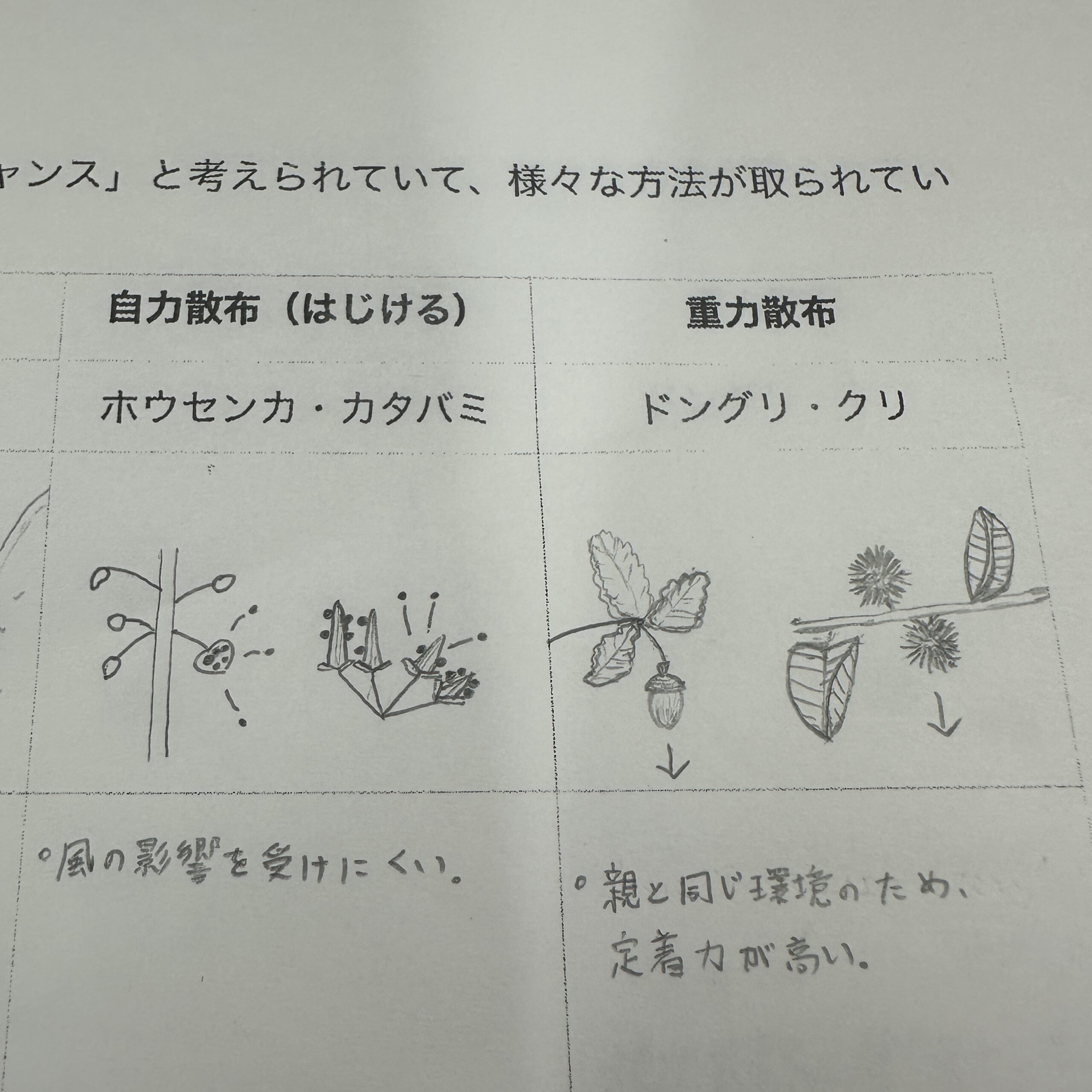

先日、こちらの都合で自習をしてもらわなければいけない時間が生じてしまいました。その時お願いした課題は「もし自分が植物だったら、種子散布の方法は何にするのか、それぞれのメルットデメリットを考えて論述してください」というものでした。

すると圧倒的に強いのが「風散布」でした。その次が動物散布うちの外部付着、そして重力散布でした。それぞれのメリット・デメリットも考慮した上で考え抜いた結果がそんな感じなんだなと思いました。

セイヨウタンポポなどのせいなのか風散布が随分確率的に高いような気がするのかなぁと思いましたが、実際に考えると「子孫を残す」という観点でいくと、随分効率が悪いような気がするのですが。

なかなか面白いのは種子に感情移入することです。「着地までの間の空の旅を楽しみたい」とか「絶対に大きめの野良犬の体にくっついてしばらく一緒に行動したい」みたいな感じなのですw。

まあ、そうやって色々考えて見るのは良いことだなぁとは思いますが、なかなか面白いしみんな真剣にやってくれていてちょっと感動しました。

きっと主体的に学ぶってこういうことも一生懸命できることだったりするんだろうなと言う感じです。

そして実に上手に絵で表現できる子も沢山いるのです。うらやましい力の一つですね。

もし時間があったら、実際にこんな課題をやった後に、実物を見に出かけるのが理想だなと思います。

こんな風にハチたちが受粉を手伝って種子ができ、これが綿毛になって風に乗って上手く飛べるものもあったり、花からわずか20cmくらいの松の木に絡め取られてしまったりする現実を見てほしいです。きっとこの中からセレンディピティ的な何かをえる生徒が出てくるのではないかと思うからです。

色々なものに追われて、そんな時間がとれないことがきっと一番の問題だろうなと感じる訳なのです。

夏休み明けには実際にツルグレン装置を使って実験し、土の中の生物の多様性を学んで欲しいものだと思っています。

取り敢えず学校は今日で終わって夏休みです。

ちなみに、その前の時間に身近な植物の種子で一番デカいのは何だろうという話から「アボカドじゃない」となり、アボカドの種子って動物散布らしいよって展開になって、じゃあペリカンかな??なんてまさかの展開からAIにアボカドの種子をペリカンが散布する絵を書いてもらう飼ってなった結果がこれです。あまりにも面白いから「女子高校生ウケするように加工して」が中央。そして、右が「アボカドってマンモスみたいな動物たちが散布に協力していたみたいですよ、それもイラストで見たい!」の結果です。どんどん種子散布専門家みたいな人たちが増えるのは嬉しいですね。

自然科学ランキング